《2025年度版》予備校メック流

医学生のためのオススメ勉強法はコレだ!

「第38回:CBT試験の出題範囲から対策まで徹底解説」

2025.08.01

医学生の皆さまこんにちは!

予備校メックラーニングインストラクター(以下L.I)「L.I Nisshy」です!

第39回となる今回のテーマは、共用試験の一つ「CBT試験」となります。

CBTの概要や出題形式、試験対策のポイントまで詳しくご紹介します。

特に、医学部3年生と4年生の方々にご覧いただきたい内容となっています。

第38回:CBT試験の出題範囲から対策まで徹底解説

◆ CBTとは?

CBTを語るうえで欠かせないのが、医学部「共用試験」です。CBTの解説をする前に、まず共用試験について簡単に説明します。

● 共用試験とは?

一般に、医学部4年生(基本的に8月〜翌4月)で受験する全国統一の試験です。医学部5年生以降で行われる「臨床実習」に必要な、態度・診察技能・知識・問題解決能力の評価を目的としています。

● CBTは共用試験の一つ

共用試験は、次の2種類に分けられています。

① CBT:知識・問題解決力を問う

② OSCE:態度・診察技能を問われる実技試験

CBTとOSCE両方に合格しないと、臨床実習には進めません。

● CBTはPCで解答する

CBTの正式名称は「Computer Based Testing」。その名の通り、コンピューターを使って臨床実習に必要な知識と問題解決能力を問う試験となっています。各大学で一斉受験を実施しており、一人ひとりPCに向かい、PC上で問題を解いていきます。

● 実施時期は?

各大学のカリキュラムによって実施時期が異なります。多くの大学では、臨床開始の直前期である4年生8月~2月にかけて実施されています。

◆問題数と出題範囲

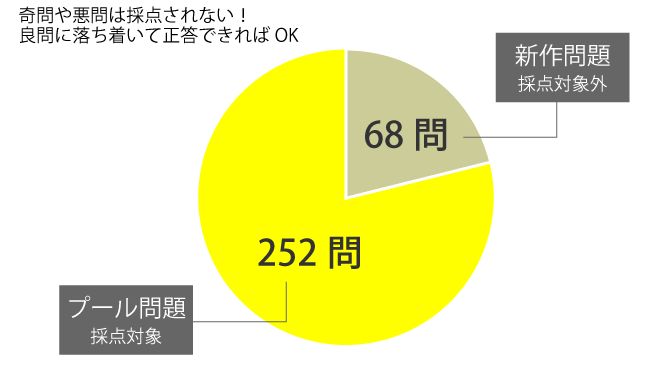

●「プール問題」と「新作問題」の2種類について

CBTは320問の出題があります。

<出題数320問の内訳>

※新作問題は、翌年度以降はプール問題になる可能性あり

・プール問題(過去問) 252問:全体の78.8%

・採点対象外 新作問題(CBT実施年に作成された新しい問題) 68問:全体の21.2%

新作問題68問は採点対象にならない!

プール問題とは?

プール問題は、30,000以上の問題プールから、各受験者にランダムで252問が出題されます。ランダムのため、受験者ごとに問題が異なりますが、難易度は一定に保たれるようプログラミングされています。

●出題範囲

CBTは6ブロックに分けて構成されています。ブロックごとに出題範囲や解答形式、出題の割合が異なっています。各ブロックの範囲と出題割合は以下をご覧ください。

なお、出題はいずれも「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に準拠しています。

範囲と出題の割合は以下の表をご覧ください。

| 出題割合 | 問題数 | |

|---|---|---|

| ブロック1:医師として求められる 基本的な資質・能力 |

約10% | 60問 |

| ブロック2:社会と医学・医療 | 約10% | 60問 |

| ブロック3:医学一般 | 約15% | 60問 |

| ブロック4:人体各器官の正常構造と機能、 病態、診断、治療 |

約35% | 60問 |

| ブロック5:全身に及ぶ生理的変化、 病態、診断、治療 |

約20% | 40問 |

| ブロック6:診療の基本 | 約20% | 40問 |

・新作問題68問は採点の対象にならない

・合否は過去問(252問)で決まる

・出題の約6割は「ブロック4」「ブロック5」(疾患の知識)に集中

・「医学教育モデル・コア・カリキュラム」の出題範囲に準拠した問題演習が重要

◆各ブロックの制限時間と解答形式

各ブロックの詳細は以下をご覧ください。

| ブロック | 問題数 | 制限時間 | 解答形式 |

|---|---|---|---|

| ブロック1 | 60問 | 60分 | 単純5肢択一 |

| ブロック2 | 60問 | 60分 | 単純5肢択一 |

| ブロック3 | 60問 | 60分 | 単純5肢択一 |

| ブロック4 | 60問 | 60分 | 単純5肢択一 |

| ブロック5 | 40問 | 60分 | 多選択肢択 |

| ブロック6 | 40問 | 60分 | 順次解答型4連問 |

●各ブロックの特徴解説

●ブロック1〜4

・ブロック1~4(各60問)合計240問

・単純な知識問題から、解釈や思考が必要な問題まで幅広く出題。基礎医学/臨床医学療法の知識を求める問題も出る

・同ブロック内であれば、解き終わった問題をあとから見直し/修正可能

●ブロック5(多選択肢型)

・40問

・多選択(選択肢6つ以上から答えを選ぶ)

・ほとんどが臨床形式の問題。基礎医学の出題もあり

・見直し/修正可能

●ブロック6

・40問

・順次解答型4連問

4連問の流れ

問1「医療面接(問診スキル)」

問2「身体診察」

問3「検査」

問4「病態」

・前問の選択が次問に影響

・見直し/修正不可

・試験時間1ブロック60分×1~6ブロック=合計6時間(360分)

・ブロック1~4:240問 ブロック5:40問 ブロック6:40問 合計320問

・ブロック1~5は見直しと解答修正が可能

・ブロック6は解答後に前の問題に戻って修正不可。1問ずつ慎重に解答しよう

・受験後はアンケートもある。1日がかりで行われ、体力的にハード

◆合格基準について

合格の基準は、

IRT標準スコア396

となっています。

※2022年度までは大学ごとに異なり、最低合格基準はIRTスコア359以上(おおよそ正答率65%)と定められていました。2023年度から合格基準が全国で統一され、IRT標準スコア396になっています。

※IRT(項目反応理論)スコアとは

CBTでは、IRT(項目応答理論)に基づいて受験者の能力を数値化した「IRTスコア」が用いられます。これは単純な正解数ではなく、各問題の難易度や識別力、受験者の解答傾向を総合的に評価して算出されるスコアです。同じ正答数でも、正解した問題の質によりスコアが異なることがあります。IRTスコアにより、受験者の学力をより客観的かつ正確に評価することが可能となっています。

◆メック推奨CBT対策

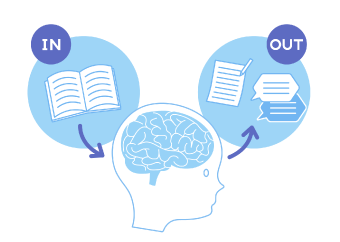

① まずは講座でインプット

要点をノートにまとめ、全体像をつかもう。

【メックいちおし教材】👇

CBTの出題範囲をカバー!学内試験対策にも使える!

② 演習でアウトプットを練習

インプットしたあとは演習でアウトプットに慣れよう。誤答問題は①のノートに戻り、知識の整理も忘れずに。

【メックいちおし教材】👇

【無料】CBTの出題範囲を分析したオリジナル問題約6,000問を収録!

・基礎医学、公衆衛生も一定数出題されるのでバランスよく学習

・多選択肢型や4連問も模試で慣れておこう

③ 出題割合60%ブロック4&5演習でアウトプットを練習

【メックいちおし教材】👇

CBT同様PCを使用した模擬試験、例年全国約5,200名が受験!

→ CBTメック模試

Dr.川端のアドバイス

みなさんこんにちは。Dr.川端です。

私からもCBT対策のアドバイスを7つご紹介します。まずは1~4をご確認ください。

アドバイス【1】

「臨床医学」は得点の占める割合が大きい

アドバイス【2】

「基礎医学」「公衆衛生」は直前1~2カ月で仕上げよう

アドバイス【3】

「臨床医学」の難易度は年々上昇している! 早めに取り掛かろう

アドバイス【4】

「臨床医学」は「解剖・生理学問題」も出題。おざなりにせず、意識して問題演習に取り組もう

ここからは疾患についてのアドバイスです。

アドバイス【5】

各種CBT対策教材を越える難度の問題が出ている

『医学教育モデル・コア・カリキュラム』平成28年度版と令和4年版では問題難易度に違いがあります。

●平成28年度版

「医学教育モデル・コア・カリキュラム(平成28年度版)」では、疾患ごとに必要なレベルが明示されていました。

例)内分泌代謝の副腎

D-12-4)-(4) 副腎皮質・髄質疾患

学修目標:

① Cushing 症候群の病態、症候と診断を説明できる。

② アルドステロン過剰症、原発性アルドステロン症を概説できる。

③ 副腎不全(急性・慢性(Addison 病))の病因、病態生理、症候、診断と治療を説明できる。

④ 先天性副腎(皮質)過形成を概説できる。

●令和4年版

「医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度版) 」では、疾患ごとに「基本」or「重要」と分けられています。重要疾患には「●」表記がされています。※「第2章 学修目標」の別表参照。

私は、「Dr.川端による疾患の難易度に関する見解』として、以下の通りレベル1~3に分けています

「疾患の難易度に関する見解」

レベル1:疾患を概説できる

レベル2:疾患の病態、症候と診断を説明できる

レベル3:疾患の病因、病態生理、症候、診断と治療を説明できる

・「平成28年度版」ではレベル1程度までしか問われていなかった疾患が、「令和4年度版」ではレベル2まで問われるようになっている

・「平成28年度版」レベル2程度までしか問われなかった疾患は、「令和4年度版」ではレベル3まで(特に治療)問われ始めている

現在でも「平成28年度版」ガイドラインは使用できるものの、レベル1~3では求められている学習深度が異なります。

アドバイス【6】

4連問は現在でも基本的にはレベル2、3の疾患から出題傾向

アドバイス【7】

レベル2、3の疾患は、選択肢を見ながらではなく、何も見ないで患者さんに説明できるレベルを目標に学習しよう

私、Dr.川端  からのアドバイスは以上です。

からのアドバイスは以上です。

以上が「第38回:CBT試験の出題範囲から対策まで徹底解説」になります。

CBT以降、医学生はOSCE、臨床実習、マッチング試験、医師国家試験など多忙になっていきます。ここでつまずかないよう、しっかり対策してスムーズな合格を目指しましょう。