《2025年度版》予備校メック流

医学生のためのオススメ勉強法はコレだ!

「第42回:医師国家試験における新作問題の対策と復習方法 ~後編~」

2025.09.25

医学生の皆さまこんにちは!

医師国家試験対策予備校メック大阪校のラーニングインストラクター(L.I)「L.I Nisshy」です!

「第41回:医師国家試験における新作問題の対策と復習方法 ~前編~」はお役に立ったでしょうか。

前編1~3に続いて、後編では、「3 一般問題における新作問題で意識するべきこと」から順番にご紹介します。

前回同様「解いてみよう!」を選択すると過去問(第117回医師国家試験より)が表示されます。

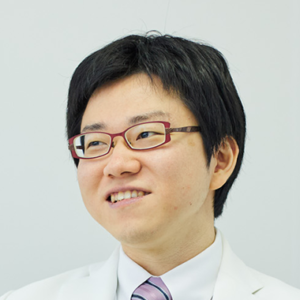

引き続き、アドバイスはDr.大原が担当します。

ぜひ解答してください。

個別指導では低学年の進級試験、共用試験CBT、卒業試験、医師国家試験対策まで幅広く指導を行う。メック予備校の国試対策コースでは、病理・薬理・腫瘍についての基本的な知識の確認を行う「Orientation」と、各科目の重要疾患に対しての基礎知識を補う「Introduction」補講講義担当。

また、横断的な医師国家試験頻出知識を大幅に拡充し、必修独特の考え方が身につく「MEC必修講座 Part1・Part2」も担当。

生徒の弱点や補強すべきポイントを的確に見つけ、確実な成績向上へと導く指導に定評があり、生徒からの信頼が厚い。

第42回:医師国家試験における新作問題の対策と復習方法 ~後編~

3. 一般問題対策のポイント

「問題を解く際、いつも2択までは順調に絞れますが、最後の最後に誤答になってしまいます」

このような相談をよくいただきます。特に暗記が苦手な方がよく困っている印象です。

このような相談をよくいただきます。特に暗記が苦手な方がよく困っている印象です。

そのような悩みをお持ちの方へのアドバイスは、とにかく【「絶対に正しい」「絶対に不適切」を選べる力をつけましょう】です。

一般問題の選択肢は、近年ではかなり細かい知識を求める傾向にあります。当然、知識全てを網羅することは困難です。しかし、本当に全ての知識が求められているのでしょうか?

たとえ4つの選択肢がまるでお手上げ状態でも、次のようなポイントを探してください。

1つの常識を選択するだけの問題

・正解選択肢は知らなくても他の4つが確実に誤りの問題

・不適切なものを選ぶ問題で有名な禁忌を答えるだけの問題

など、問題の特性やコツさえ押さえておけば正解に近づけます。

医師国家試験は2025年で第119回を迎え、さまざまな変遷をみせていますが、「問題に正解するエッセンシャルな知識」「真に要求されている知識」は昔から大きく変わっていないようにも見受けられます。

過去問を解いたみなさんのコメント

医学生Aさん

医学生Aさん

117F12における「口腔内アフタが有用な疾患の判断」は、各疾患の病態、つまり病気が発生する機序をきちんと理解していれば類推できると思いました。選択肢は腸疾患であり、口腔内アフタを起こし得るのは全身性の疾患であるため、「他の4つは違う」と判断できます。

メック生Bさん

メック生Bさん

正答がわからなくても、病態のイメージから消去法で答えられそうです。

医学生Cさん

医学生Cさん

Crohn病に口腔内アフタが見られることを知らなくても、他の4つが違うということがわかれば、正解できるような気がします。

4. 臨床問題について

症候・病態を問う問題の対策とは?

近年の医師国家試験では、症候・病態を問う問題も増加傾向です。これらも、新作問題を解く上で押さえておくべき重要ポイントですね。

近年の医師国家試験では、症候・病態を問う問題も増加傾向です。これらも、新作問題を解く上で押さえておくべき重要ポイントですね。

「似た病態には似た治療をする」

「病態生理と薬理学をセットで考える」

この2点は必ず抑えるよう習慣づけてください。この鉄則をおさえれば、暗記の負担が格段に減ります。

補足すると、「それはどんな疾患か」「なぜその薬剤を使うのか」を説明できるようになるのが、最低限のスタートラインです。

例えば、何気なく治療と暗記するβブロッカー、Caブロッカー、副腎皮質ステロイド、ループ利尿薬、抗血小板薬などを思い浮かべてください。これらは、その疾患のどんな病態を改善するのでしょうか。その他、どんな疾患に使えますか。こういった事象を理解できるように習慣づけることが大切なのです。

ほかにも、一見すると細かい知識を聞かれているように思えても、実は病態生理を考えれば当たり前といった問題も多々あります。ぜひおさえておきましょう。

過去問を解いたみなさんのコメント

医学生Aさん

医学生Aさん

「低血糖状態でのホルモンの動き」に関しても、人体における各ホルモンの作用をきちんと理解し、その上で類推する能力が必要ですね。

メック生Bさん

メック生Bさん

直接習わない事項でも理屈から考えてみると、「低血糖時に出る血糖を上げるホルモン」にたどり着き、正解を導けそうです。

医学生Cさん

医学生Cさん

反応性低血糖症について知らなくとも、問題文から低血糖と推測し、「低血糖時に上昇するホルモン」を知っていれば解けるのではないでしょうか。常に病態生理や薬理作用を考えるように復習に努めたいと思います。

画像問題の極意は?

画像は問題を瞬時に解く重要材料ですが、苦手意識を持つ学生さんも多いようです。日頃の学習で意識することやコツはありませんか。

画像は問題を瞬時に解く重要材料ですが、苦手意識を持つ学生さんも多いようです。日頃の学習で意識することやコツはありませんか。

「画像問題に極意なし」です。もし放射線画像だけで問題を解ければ放射線科医レベルですし、病理画像だけで解ければ病理医になれてしまいますよね。

しかし画像の読み解きが難しいことと問題レベルが難しいことは別なので、まずは「座学で覚えた画像所見を臨床所見から推測できるようになる」といったところから学習してみてください。

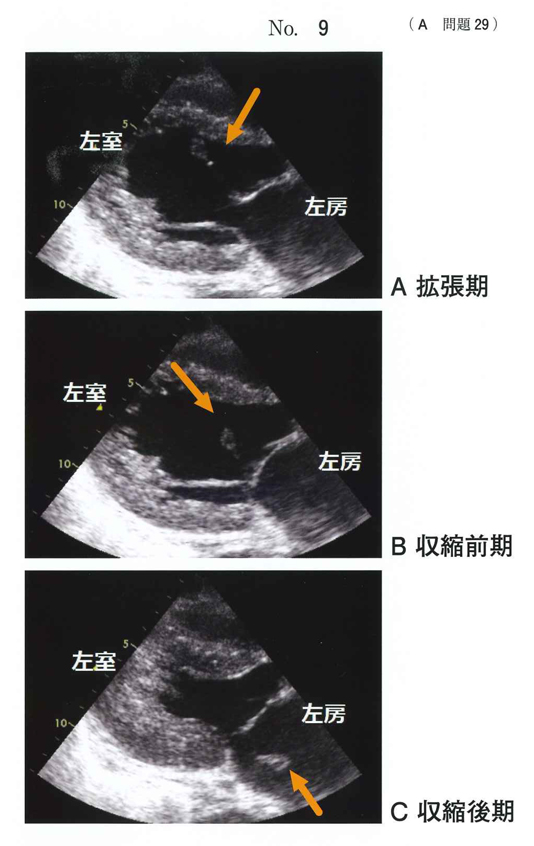

例えば閉塞性ショックの問題で心エコー画像があったとします。画像をうまく読み解けなくても、心タンポナーデと推測できればecho free spaceを探すことは可能です。

また、画像読解には慣れも大切な要素です。テキスト学習だけでは伸ばしにくいので、しっかりと問題演習で慣れるようにしましょう。

過去問を解いたみなさんのコメント

医学生Aさん

医学生Aさん

画像が理解できなくとも、AMIの急性期合併症のうちMRをきたすものは乳頭筋断裂であると問題文のみで解けます。それをふまえて改めて画像を見れば、理解できるようになると思いました!

5. 新作問題(オリジナル問題)・模試の復習方法

新作問題 (オリジナル問題)で構成される模試受験後の、オススメの復習方法を教えてください。

新作問題 (オリジナル問題)で構成される模試受験後の、オススメの復習方法を教えてください。

模試で得た新しい知識は、自分の教材やノートに書きこんで一元化しましょう!

せっかく模試を受験しても、復習しなければ意味はありません。

せっかく復習しても、国試本番に成果を持っていけなければ意味はありません。

「模試で間違えた問題をチェックして、周辺知識を学ぶ」

ここまではいいのですが、得た知識を医師国家試験までキープして欲しいところです。ところが、模試の解説冊子にマーカーを引いて終わりになっている方も多いのではないでしょうか。

「その解説冊子、直前まで見返しますか?」

毎年のように、新しい知識を問う問題が出てくる医師国家試験ですが、予備校が行う模試が出題されることは珍しくありません。そんな知識を逃すのはもったいない!

必ず自分の教材やノートに移植して、医師国家試験本番の武器にしましょう。

なかには、成績を気にするあまり「模試は受けたくない」という方もいらっしゃいます。模試は受験後に何度も復習していく伸びしろなので、受けないのはもったいないですね。

なかには、成績を気にするあまり「模試は受けたくない」という方もいらっしゃいます。模試は受験後に何度も復習していく伸びしろなので、受けないのはもったいないですね。

その通りだと思います。模試は“自身の現状を理解できる”ということが一番の効果です。

点数に一喜一憂するよりも、伸びしろがあることをよろこぶようにしてほしいと思います。もし、一問も迷わずに満点を取れるテストがあるとすれば、それは気持ちいい反面、実は「時間の無駄」ともいえます。

失敗こそが糧になります。そのための模擬試験です。

模試を受けたら早いうちに復習して、誤答に至ってしまったプロセスを理解するのが大切なのです。

模試を解答していると、焦り、苦しみ、迷いといった、さまざまな思考を一気に体験します。その思考や経験を忘れないよう、なるべく1週間以内に復習しましょう。

Dr.大原から皆さまへメッセージ

近年の医師国家試験の臨床問題は、かなり実際の医療現場に忠実です。

たとえば、多くの薬を服用している高齢者の副作用の検討、すでに診断がついた患者の希望に沿った方針検討、治療に伴って生じた合併症に対処など。

昔のように丸暗記が通用する類題ばかりの試験ではありません。

逆に言えば、近年の臨床問題はただ問題を解いて終わりではなく、ポリクリのようにエピソード記憶としてインプットする価値があるということです。

座学の試験ではありますが、実際の患者さんを診るようなイメージで、しっかり文章から所見を拾い、鑑別を挙げるトレーニングを積んでください。

“医師国家試験が得意になる”のではなく、“医学が得意”になりましょう!

前・後編でDr.大原がお届けした「新作問題の対策と復習方法」はいかがでしたか? 新作問題が苦手な方は、参考にして対策にお役立てください。

Dr.大原の一言メモ

Dr.大原の一言メモ