《2025年度版》予備校メック流

医学生のためのオススメ勉強法はコレだ!

「第40回:臨床問題 「苦手」を克服するには?」

2025.08.15

こんにちは、予備校メックのラーニングインストラクター(L.I)「L.I Nisshy」です!

6年生のみなさん、医師国家試験の勉強、本当におつかれさまです。

2025年の夏も、厳しい暑さが続いていますね。心身ともに消耗しやすいこの時期ですが、そんな今こそじっくり取り組んでほしいのが「臨床問題」です。今回のコラムでは、その対策法をお伝えします。

ご存じの通り、医師国家試験では「臨床問題」を避けて通ることはできません。

私たちメックでも、日々の個別指導や学習相談を通して、「臨床問題がなかなか思うように解けない」といった声を多くいただいています。

そこで今回は、臨床問題を苦手とする方に共通する“2つのパターン”と、それを克服するための具体的な学習ステップをご紹介していきます!

臨床問題でつまずく人によくある2つの傾向

つまずきやすい人の傾向1

「問題文を最後まで読まない」「キーワードだけで判断している」

「この所見ならこの疾患!」と安易に判断してしまうケースです。確かにスピードは出ますが、判断の精度が落ち、全ての問題を解けるわけではありません。これらの癖がついている方は、修正が難しい傾向です。

つまずきやすい人の傾向2

暗記すれば何とかなると思っている

「とにかく数をこなして、問題と答えをまるごと覚えよう!」そう考えて演習に取り組む方も少なくありませんが、臨床問題は丸暗記だけで乗り切れるほど単純ではないのです。

どうすれば臨床問題を克服できるのか?

今回は、メック生向け「Supplement講義」で学生から厚い信頼を集め、多くの受験生を合格に導いている実力派講師・Dr.丸木が、臨床問題の対策法を伝授します。

なお、6年生には必読していただきたいのですが、5年生のみなさんにも、きっと参考になる内容です。

このコラムを通して、ぜひ臨床問題の克服に役立ててください。

第40回:臨床問題「苦手」を克服するには?

Dr.丸木

医学部卒業後、救急総合診療科にて勤務。現在はメック大阪校を中心に、講師として年間500件以上の個別指導を担当。多くの医学生を進級試験や卒業試験合格に導いている。

病態生理から理解できる理論的な指導に定評がある。1つの問題から得るべき周辺知識の解説やカリキュラム講義では解説していない問題も取り扱い、知識の幅を広げる「Supplement」補講講義担当。

Dr.丸木

臨床問題は次の STEP1 → STEP2 の流れで習熟していきましょう!

まず夏までに STEP1 に取り組んでください。秋以降は、ご自身の学習状況と理解度に応じて、STEP2 の習熟を目指すのが臨床問題を攻略するカギとなります。

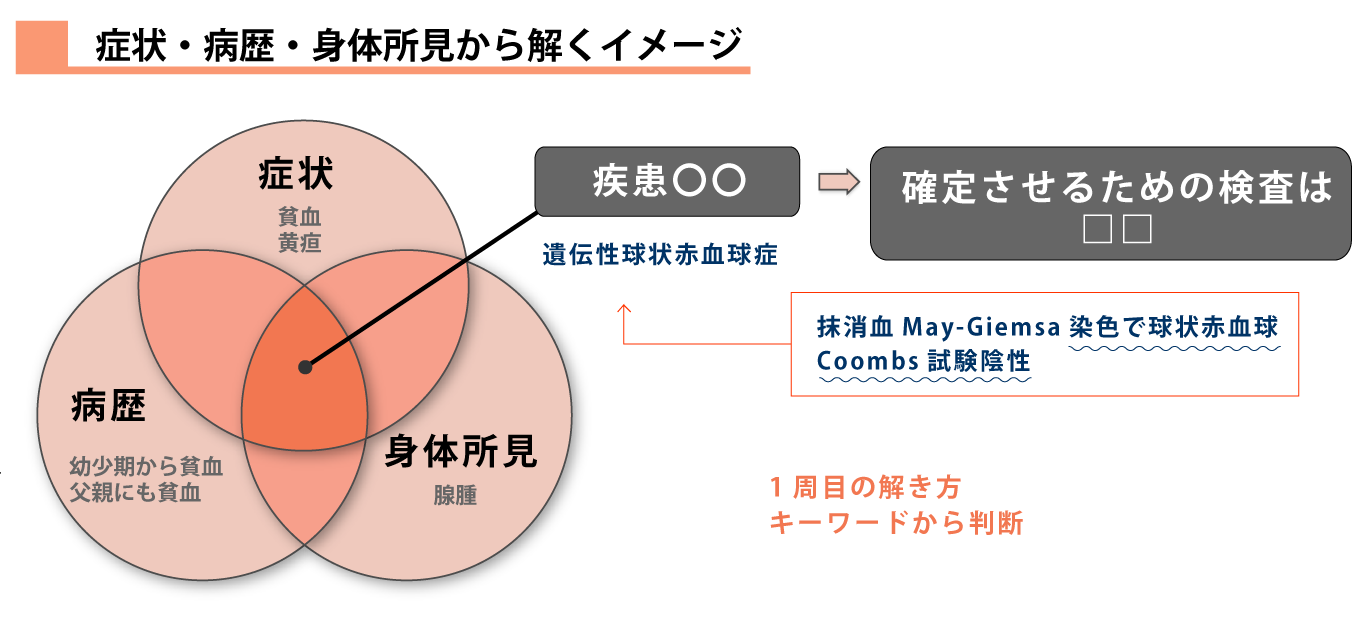

STEP1|画像とキーワードから解く

学習の初期段階では、各疾患における臨床の全体像がまだ頭に入っていないことでしょう。

習熟度が浅い初期段階では、

「この検査所見ならこの疾患」

「この画像ならこの疾患」

といったすぐに判断できる特異度の高い情報に目が向きがちです。

STEP1 の段階では、「画像」「問題文の後半」に注目して、解答を導き出くよう心がけてください。夏までは、STEP1 の解き方を意識して、「疾患と検査」「疾患と画像」を結びつける練習を重ねて、習熟を目指しましょう。

STEP2|症候・病歴で想定、

検査・画像は確認のために目を通す

STEP2に入ったら、問題文を上から順番通りに読み、画像は最後に見て確認して問題を解きましょう。始めたばかりだと、時間がかかりますが、次第に読む力が高くなり、スピードが速くなりますし、読み落としを減らせます。

医師国家試験に出題される「疾患」の大半は症候と病歴だけで判断ができます。

STEP1 で「疾患と検査」「疾患と画像」を結びつける力を磨き、STEP2 で「症候・病歴と疾患」を結びつけられることを目指しましょう。この流れで学習すると、自信をもって検査や画像を選べるようになり、解けない問題はほとんどなくなります。

臨床問題を解くときのポイント

臨床問題を解く際は、以下を意識してみましょう。

・年齢・性別・主訴には〇などのマークをつける

・迷ったら主訴に戻って考え直す

・病歴・身体所見、検査所見はもれなく下線を引く

・下線箇所すべての説明がつく病態を考える

・設問の種類に関わらず、まずは診断を行う

・設問で問われていることを正確に把握する

・選択肢には、必ずすべて目を通す。正解と判断した選択肢がaでも即断しないくせを付ける

・本文と画像であたりをつけた疾患が違った場合、本文の考えを優先

(画像を優先させると誤答になりやすいので注意)

・答えを変えたくなったときは、最初の答えを完膚なきまでに否定できる根拠がある場合のみ変更

・診断の根拠を確認。必ず複数の根拠を挙げられるようにする

・解答の根拠も確認する

・「誤ったものを選べ」の場合、誤答肢は正しい情報なので、誤答肢の解説まで漏れなく確認する

解答までの思考

「117医師国家試験の臨床問題」を例に、「STEP1 & STEP2」と「ポイント」をふまえた解答までの思考を紹介します。

117A-45

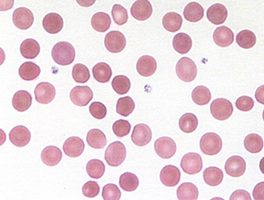

16歳の男子。全身倦怠感を主訴に来院した。幼少時から顔面の黄染を家族に指摘されていた。1週間前に罹患した感冒を契機に全身倦怠感が出現し軽快しないため受診した。父親にも貧血があるという。体温36.8℃。脈拍96/分、整。眼瞼結膜は貧血様で、眼球結膜に黄染を認める。胸骨右縁第2肋間を最強点とするLevine 2/6の収縮期雑音を聴取する。血液所見:赤血球245万、Hb 6.5g/dL、Ht 23%、白血球4,200、血小板32万。血液生化学所見:総蛋白6.4g/dL、アルブミン3.8g/dL、総ビリルビン4.8mg/dL、直接ビリルビン0.7mg/dL、AST 29U/L、ALT 12U/L、LD 854U/L(基準120~245)。免疫血清学所見:CRP 0.3mg/dL、直接Coombs試験陰性。この患者の末梢血塗抹May-Giemsa染色標本を別に示す。

この患者に合併する可能性が高いのはどれか。2つ選べ。

a 胆石

b 脾腫

c 肝硬変

d 静脈血栓

e Raynaud現象

STEP1|画像とキーワードから解く

予備知識のない1周目では、各疾患についてどうしても「特異的な情報」に目がいってしまいます。

117A-45の特異的な情報

・画像にみられる『球状赤血球』

・本文最後に記載されている『直接Coombs試験陰性』

上記2点から遺伝性球状赤血球症(HS)と判断し、合併するのは以下2つと解答するかと思います。

a 胆石

b 脾腫

Dr.丸木の一口メモ

STEP1 の解き方は画像と問題文後半を確認するだけなので、一瞬で解けて楽です。しかし、この解き方がくせになると、「特異的な情報」だけでは解けない問題の解答精度が低くなるという弱みが生じます。

STEP1 だけでは解きにくい問題の例

症状や病歴だけが記載されていて「次に行う検査はどれか」など

解答精度を落とさないために、2周目以降はSTEP1 とは違った視点を持てるよう学習して、実力を高めましょう。

STEP2|症候・病歴で想定、

検査・画像は確認のために目を通す

STEP2 に入る2週目以降は、他科目、他疾患も一通り学んでいます。STEP1 とは別の視点から問題を見られるよう成長しているはずなので、その力をさらに向上させていきましょう。

解き方は、問題本文を上から読み、1つずつ評価します。もちろん、最初からすべてできる必要はありません。できることから地道にやっていきましょう。

117A-45

① 16歳。幼少時から黄疸あり。今回は感冒を契機に出現している

② 父親にも貧血あり

病歴までの情報を整理すると、ポイントは①②の2点です。②に注目してみましょう。内容自体が遺伝性をうかがわせるもので、「父親にも」という表現から、この「16歳男子にも」貧血がある可能性が読み取れます。これと①を合わせて考えると、貧血+黄疸のため溶血が起こっている可能性を考慮することができます。

「血液」で学ぶ主な溶血性疾患は、

・自己免疫性溶血性貧血

・遺伝性球状赤血球症

・寒冷凝集素症

・発作性夜間ヘモグロビン尿症

などがあります。このうち幼少時から溶血をきたすのは「遺伝性球状赤血球症(HS)」です。つまり、病歴まででHSは十分想像できる範囲内で、あとはそれを検査所見でも確認していく流れになるわけです。

Hb 6.5g/dLと貧血があり、間接ビリルビン優位のビリルビン上昇やLD高値から、確かに溶血が考えられます。本文最後の「Coombs試験陰性」と「球状赤血球」からは、HSと確認可能です。

Dr.丸木の一口メモ

このように、「病歴」から判断できることを目指してみましょう。それができるようになれば、今回の臨床問題の文章が病歴までで終わっていて、「予想される検査所見はどれか」と問う問題や、「次に行う検査はどれか」といった問題への対応力がつきます。

さらに勉強が進めば、①の「幼少時から黄疸あり」という一文だけで、黄疸の鑑別疾患が思い浮かび、その中で「幼少時から黄疸が出現するもの」に絞り込んで、疾患をいくつか想定しつつ読み進められるようになります(とはいえ、この例だと医師国家試験レベルでは先天性胆道拡張症や遺伝性球状赤血球症ぐらいしかないのですが)。

実際の臨床でも、「症候aから考えられる病態」「症候bから考えられる病態」「症候cから考えられる病態」といったように、症候ごとに絞り込んでいく思考は日常的に行われています。こうした思考法が身につくと、過去問の見え方が変わり、問題演習そのものが楽しく感じられるようになるはずです。

楽しいと感じ始めたときこそ、実力が大きく伸びるタイミング。

もし余裕があれば、さらに「除外診断(本文中のどの情報でどの疾患を除外しているか、書いていなければどういった所見を拾ってくれば除外できるのかを自分で考える)」にも挑戦してみましょう。除外診断を活用できるようになれば、得点力はさらに高まります。

Dr.丸木のアドバイス

STEP2 までの勉強には、相当な時間がかかります。そういうものだと割り切ってください。

「楽に身につけた力は、そのぶん失うのも早い」それは往々にしてあることです。

“医師になるための勉強は、時間も労力もかかるもの”だからこそ、しっかり腰を据えて取り組んでください。

その努力を乗り越えた先には、きっと今までとはまったく違う景色が待っていますよ。

今回は、臨床問題の解き方のコツから実例までをご紹介しました。

Dr.丸木先生のアドバイス、ぜひ今日から活用してみてくださいね。

関連記事

CLOSE

各校へのお問い合わせ

スマートフォンをご利用の方は番号をタップすると

校舎に直接ご連絡いただけます。

-

東京校

Tel. 0120-16-3891Tel. 03-3292-3898

営業時間:平日9:00~18:00

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町1-3-12

水道橋ビル4F(東京校)6F(本社) -

-

-