《2025年度版》予備校メック流

医学生のためのオススメ勉強法はコレだ!

「第44回:医師国家試験【公衆衛生対策】決定版」

2025.10.17

医学生の皆さまこんにちは!

医師国家試験対策予備校メック大阪校のラーニングインストラクター(L.I)「L.I Nisshy」です!

6年生のみなさまの多くは、いよいよ卒業試験が大詰めですね。 卒試が終われば医師国家試験に向けて、本格的に対策をスタートすることになります。 そこで今回の勉強法コラムでは、卒業試験突破や医師国家試験合格のためには対策が必須な科目「公衆衛生」について、たっぷりと勉強法を紹介いたします!

第44回:医師国家試験【公衆衛生対策】決定版

1. データでみる公衆衛生

みなさんは医師国家試験で最も出題数が多い科目をご存知でしょうか?

そう、「公衆衛生」です。

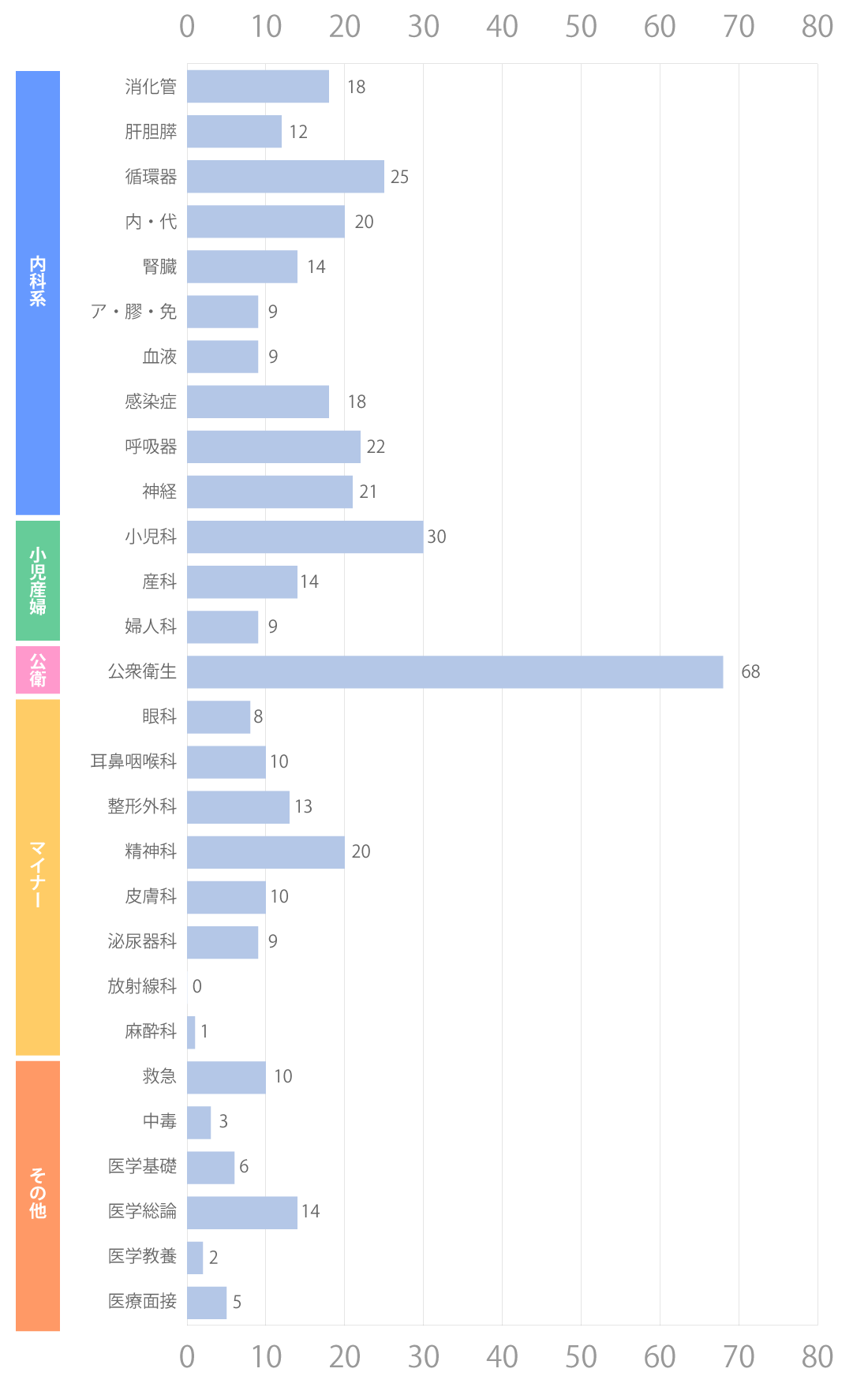

どのくらい多いかというと、ここ数年の国試では、公衆衛生だけで科目全体の17~19%も占めている状況です。医師国家試験の出題総数は400問なのですが、公衆衛生の出題数は、

119回:68問

118回:77問

117回:71問

となっています。

ちなみに、119回医師国家試験では、次に出題が多い科目は、小児科:30問、その次が循環器:25問。この数字からも公衆衛生の出題割合が高いのは一目瞭然です。

そうなると当然ながら、「公衆衛生」を得点源にしない手はない!となるわけです。

<第119回科目ごとの出題割合>

2. 公衆衛生で扱われる問題

公衆衛生は、特に一般問題(総論分野)でよく出題されています。

119回:31問/118回:34問/117回:33問

必修問題では、全100問のうち公衆衛生は以下の出題数でした。

119回:26問 / 118回:26問 / 117回:30問

ちなみに、必修問題は計18のガイドラインから構成されていて、公衆衛生は以下の<必修ガイドライン>からよく出題されています。

<必修ガイドライン>

※( )内 ➡ おおよその出題率

G1:医師のプロフェッショナリズム(約4%)

G2:社会と医療(約6%)

G3:診療情報と諸証明書(約2%)

G4:医療の質と安全の確保(約4%)

G6:医療面接(約6%)

G10:臨床判断の基本(約4%)

G15:死と終末期ケア(約2%)

G16:チーム医療(約2%)

G17:生活習慣とリスク(約5%)

G18:一般教養的事項(約2%)

<必修ガイドライン>のデータから、必修問題合格ラインの8割を超えるためにも、公衆衛生の対策は重要だということがあらためてわかっていただけるかと思います。

3. 過去の公衆衛生の傾向と解説

115回医師国家試験以降は、【公衆衛生】の問題が難化傾向にあります。

詳細については以下メック総評の公衆衛生部分をご確認ください。

※114回以前の総評はこちらよりご確認ください。

https://www.gomec.co.jp/mec/kokushi/back_brief/

119回総評

2024年は健康日本21(第三次)の開始年であり、目標について出題されました(C1)。SDGs(C24)など、近年のトピックスが問われた一方で、薬害エイズ事件(C27)のようなかなり古い社会問題も出題されており、幅広い知識が要求されました。ワクチンの接種スケジュール(C53)は従来の乳児期だけでなく小学校入学前に接種するものが問われており、厳密な接種のタイミングまで覚えておかなければ解けないのは酷でしょう。インフルエンザの学童の出席停止期間(C52)は例年より一歩踏み込んだ、実際の登校可能日を問う形式となっており、ただ出席停止基準の文章を機械的に覚えるだけでは対応できない、より実地的な問題となっています。

公衆衛生といえばの計算問題ですが、人口にかかわる計算は珍しく出題がなく、検査後確率の計算(E39)のみでした。疫学・統計分野は計算問題だけでなく統計解析手法(F9)など高度な統計知識が必要な難問が出題されており、今後はより深い学習が求められるでしょう。

118回総評

118回でも知らなければ対応できない問題が散見されました。一例ですが、後期高齢者医療費の財源負担(F27)や、健やか親子21(第2次)の指標でないもの(F5)などが挙げられます。しかしながら、例年に比べると解きづらい問題は少ない年度でした。その理由の一つが、共同意思決定〈シェアードディシジョンメイキング〉(E13)、アドバンス・ケア・プランニング〈ACP〉(C71)、在宅勤務(C9)、エボラ出血熱(D2)など、新しい概念や新疾患が多く問われていたものの、常識的な発想で解ける内容になっていることです。

疫学については、機械的な計算ではなく、統計解析手法(F23)など、より詳細な理解を問う難問が出題されていました。計算問題では、例年通り検査後確率の算出(C63)が出題されました。近年重視されている人口分野においては、標準化死亡比の計算(C22)、総人口が減少に転じた時期(F10)などがしっかり出題されていました。

117回総評

難化傾向

今回もCブロックで難問が目立ちました。医療保険による在宅医療サービス(C15)、国際生活機能分類〈ICF〉について(C20)、学校保健安全法の規定(C27)などは、自信を持って正解した受験生はほとんどいなかったのではないでしょうか。接種間隔を27日以上あける必要があるワクチン(C17)など、比較的新しい知識を要求する問題も出ており、知識のアップデートも要求されています。

尤度比の理解を要求

近年の計算問題は公式の丸暗記ではなく、理解を求める問題が多くなっています。なかでも、スクリーニングについてはその傾向が顕著です。従来多かった検査前確率、感度、特異度から機械的に四分表を書いて解けるような問題は、近年はほぼ出ていません。今回も貧血診断における尤度比の計算(B47)が出題されたものの、感度・特異度は見当たらずでした。今後も、尤度比を使用した計算を当たり前にできる力が求められるでしょう。

116回総評

難化傾向

前回に引き続き、Cブロックで難問が目立ち、苦戦した受験生も多かったように思います。近年の疾病や疾病リスクについて正しいもの(C21)の統計や、生活保護法について正しいもの(C30)など、知っておかなければ解答困難な問題が多数出題されました。

理解を問う計算問題

A群β溶連菌性咽頭炎の事後確率の算出(E47)や、予防因子の曝露レベルに応じたオッズ比の計算(F74)は、陰性尤度比やオッズ比とは何かを理解し、なおかつ使いこなせることを要求されました。数年前までは、公衆衛生分野の計算問題は理解していなくても公式に当てはめて機械的に解ける問題がみられていましたが、今後はより深い疫学・検査学分野の理解が要求されそうです。

4. 公衆衛生の対策

①インプット:講座の受講

公衆衛生の特徴として、他の科目よりも単純暗記が大事にも関わらず、出題範囲が膨大となっています。そのひと癖から、「嫌い」「苦手」と感じている方も多いようです。

公衆衛生対策の第一歩として、まずはメック講座の受講を検討してみてください。

全体像を手早く把握できるので、公衆衛生攻略の取っ掛かりになると思います。

メックオススメ👍

手早く勉強できて、無駄なく得点につながる!「MEC公衆衛生講座」。

得点につながるところを重点的にフォローしているレジュメと、アニメやスライドで飽きない構成で印象に残りやすく、知識として定着するように作られています。

https://mecnet.jp/products/public_health/

②アウトプット:過去問演習

テキスト講座で問題を解きましょう。

章(単)ごとに問題を解き、テキストや自身のノートに戻って確認することで、知識の穴を埋めていけるはずです。テキスト講座の問題を解き終わったら、その他の公衆衛生過去問演習を進めていきましょう。

メックオススメ👍

MEC Net.の過去問演習(ログイン後無料でご利用可能) ↓

https://mecnet.jp/exercises/

6. メック個別指導講師 Dr.川端 の公衆衛生対策アドバイス

以下のポイント解説で公衆衛生対策にご活用ください

ポイント1

「必修」の【公衆衛生】は、過去問で対策可能!

ポイント2

総論で出題される問題は難易度が高い!

➡ニュースに関心を持って時事ネタをチェックしていれば、対策につながります。

《チェックしておきたいトピック》

・日本の出生率、人口

・経済協力開発機構(OECD)が公表する各国の貧困率の最新値

日本の相対的貧困率、米韓にも抜かれ先進国最悪に

・梅毒の流行等

※毎年10/1以降の法令ネタは出していない傾向

ポイント3

3点問題の「疫学」をチェック

計算問題は約10パターンと数が多いので、苦手な方は早めに対策しておきたいポイントです。計算問題は、直近5年より前の過去問からも出ているので、過去問10年分の演習が必須です。

ポイント4

全選択肢を覚えよう

過去問の誤答選択肢から出題されることも珍しくありません。誤答選択肢が得点源になりうる可能性が高いので、暗記しておくと有利になります。

7. 毎日コツコツ学習することが公衆衛生攻略のカギ

暗記科目ともいえる公衆衛生対策。きちんと仕上げるには、“毎日コツコツ”取り組むことが大切です。

「“毎日コツコツ”って何をすればいいのだろう」そんな疑問をお持ちのみなさまに朗報です。

メック流“毎日コツコツ”具体例を以下にご紹介しますので参考にしてみてください。

■「公衆衛生対策は12月からガッツリやりたい!」なみなさまは……

過去10年分の問題演習(計684問)に取り組む

➡ 1日約30問、約23日間で終了します。このペースなら医師国家試験までに2~3周は余裕を持って回せます。

■「年内は他分野の学習を優先。公衆衛生の最終仕上げは1月」というみなさまは……

直近5年分の問題演習(計345問)に取り組む

➡ 1日30問、約11日間で終了。

<公衆衛生対策まとめ>

① 要点整理のために講座を受講。

② 問題演習に取り組む! テキストを使用してもOK。回数別であれば直近5年分の問題(計345問)は演習して、何周もする。

③ 高難易度の問題に取り組むよりも、過去問レベルの問題で地道に得点していくことが重要。

④ 計算問題も毎年必ず数問は出題されるので、対策を怠らないこと。

「医師国家試験の公衆衛生対策決定版」はいかがでしたか?

国試直前期は他の分野の学習に時間を割くことが多くなるかと思います。それでも、1日の勉強スケジュールの中に必ず「公衆衛生」に時間を割いて、当日までにしっかりと仕上げていきましょう!